自分が子どものころ、親に性教育をされた記憶はありますか?

昨今、SNSなどから性被害に遭う子どもも多く、小さな子どもでも男の子でも関係なく「自分の体を大切にする」「相手の体も大切にする」という感覚を身につけることが重要となっています。

あや先生

あや先生乳幼児期には関係ないと思いがちですが、そのような大人の思考にも要注意!

プライベートゾーンの伝え方などちょっと知識を入れておきましょう!

親が迷う「子どもの性教育」どうする?

「性教育って、いつから始めたらいいの?」保護者の方から、よくこんな質問を受けます。

実際、保育現場でも子ども同士の関わりの中で、体への興味や性に関する行動が見られることは珍しくありません。

「そんなこと教えるのはまだ早いのでは?」と思うかもしれませんが、性教育=命の教育。

子どもが「自分の体を大切にする」「相手の体も大切にする」という感覚を身につけることは、年齢に関係なくとても大切です。

最近は、SNSや動画などからも多くの情報を得られる時代。正しい知識を親や保育者が丁寧に伝えることが、子どもを守ることにつながります。

性教育は“思春期になってから教えるもの”ではなく、幼児期から少しずつ伝えていくもの。ただ、その目的は「性行為を教えること」ではありません。

・自分の体を大切にする

・相手の体も尊重する

・命のつながりを知る

という“生きる力”を育てることにあります。

\外出時の不安はこれで解決/

プライベートゾーンってどう伝える?

「プライベートゾーン」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。これは「他の人に見せたり触らせたりしてはいけない自分の大切な場所」という意味です。

実は、盗撮やさりげないタッチなど、子どもたちは乳幼児期の間から無意識に被害に遭っていることも多いんです。

そんなとき「やめて」と言ったり、「触られた」と大人に報告できたりすることは、とっても大切なことなんです。

保育園で取り入れている工夫

保育士として子どもたちに伝えるときは、以下のような工夫をしています。

・絵やイラストを使って具体的に説明する

・「水着で隠れる部分は大事なところ」と表現する

・「いや!」と伝える勇気を持っていいことを伝える

また「誰にでもハグしていいわけではない」「触られてイヤなときはイヤと言っていい」といった話も、日常の会話の中で少しずつ取り入れることが大切です。

親がすべてを完璧に教えようとしなくて大丈夫

子どもに体のことを説明するのは、恥ずかしさや抵抗を感じる人も多いと思います。とくに「性」「プライベート」といったテーマは、家庭の価値観によっても違いますし言葉選びが難しい部分ですよね。

でも、完璧に教えようとしなくて大丈夫です。親が「このテーマをタブーにしない」「一緒に学ぼう」という姿勢を見せるだけで、子どもは安心します。

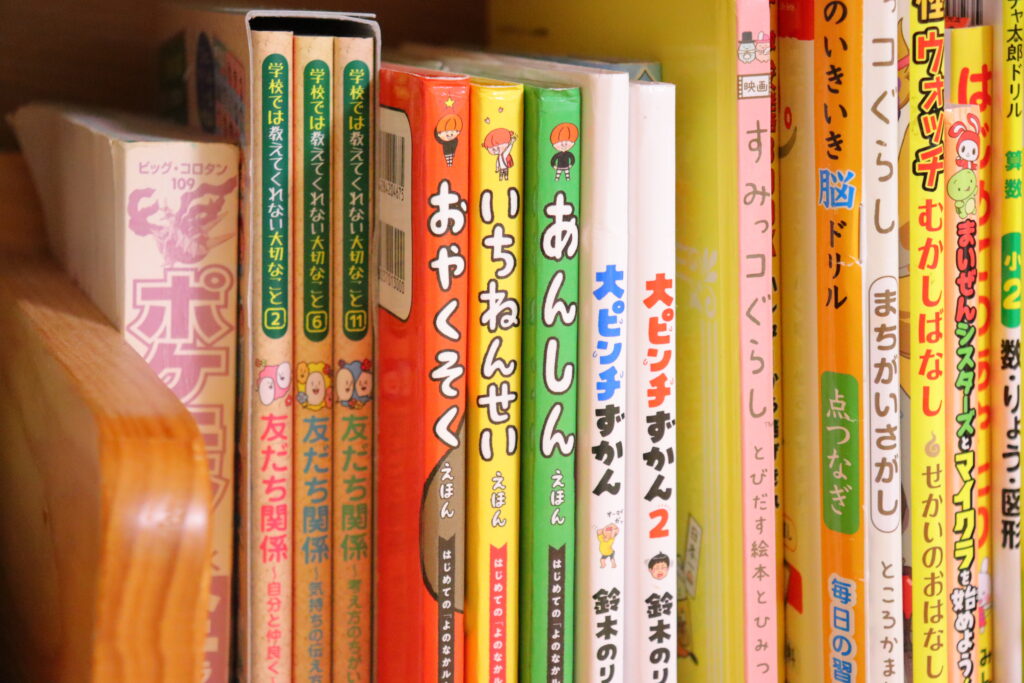

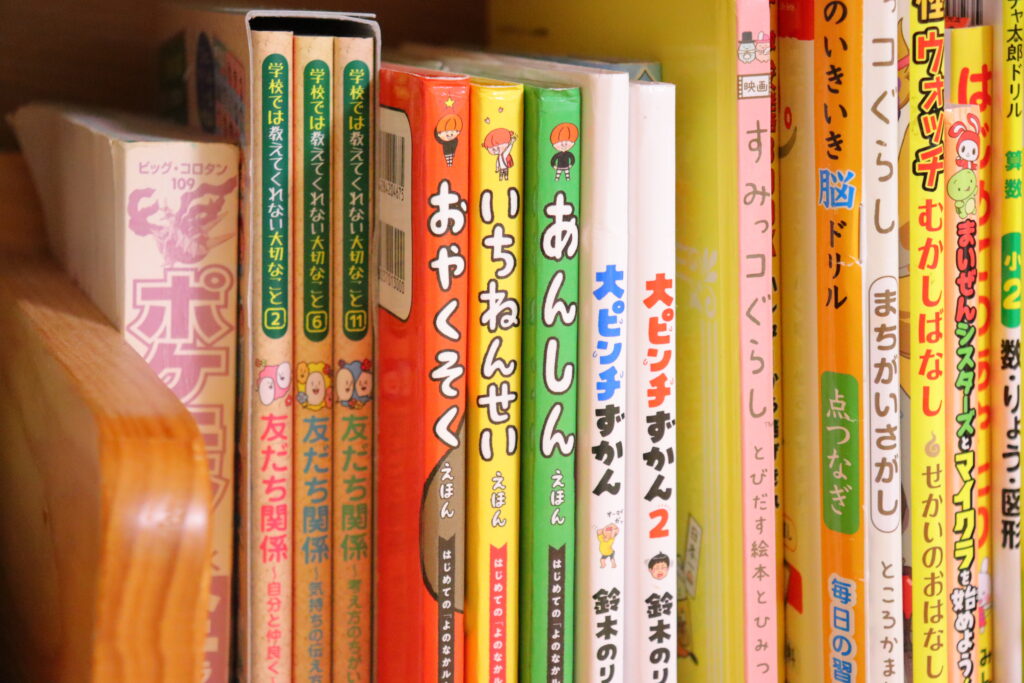

そんなときに頼れるのが、絵本や子ども向けの性教育本です。本は視覚的にわかりやすく、自然な形で会話のきっかけを作ってくれます。

絵本や本の力を借りて「自然に伝える」

性教育を家庭で始めるとき、絵本はとても心強いツールです。イラストでやさしく表現されているので、子どもも抵抗なく受け入れやすく、親も話題を切り出しやすくなります。

私が保育士としておすすめしたいのは、次の7冊です。

『だいじ だいじ どーこだ?』(童心社)

小さな子にもわかりやすい表現で、「プライベートゾーン」をやさしく伝えてくれる絵本です。

「ここは大事なところだよ」「自分の体は自分のもの」というメッセージが繰り返され、自然に子どもの中に入っていきます。3歳ごろから読める内容で、初めての性教育絵本としてぴったりです。

『うみとりくのからだのはなし』(童心社)

からだの権利についてやさしく説明してくれる一冊。男の子・プライベートパーツについてはもちろん、性暴力やSNSとの付き合い方についても触れられているため、思春期前の子どもにもおすすめです。

大人が一緒に読むことで、性教育に対する会話の幅がぐっと広がります。

『いいタッチわるいタッチ』(復刊ドットコム)

触られることに対して「いいタッチ」「悪いタッチ」に分けて学べる絵本。

普段の生活のなかである具体的なタッチを例に挙げているため、イメージしやすいのがポイントです。「嫌なことは嫌だ」と言うことの大切さについても、しっかり触れられています。

『おしえて!くもくん』(東山書房)

おふざけでお友だちのプライベートゾーンを侵害してしまったところに、くもくんがやってきて大切なことを教えてくれる絵本です。

クイズや迷路で遊びながら学べるため、子どもに抵抗感なく取り入れられます。

『わたしの』なはし(童心社)

少しレトロな雰囲気のある絵本ですが、シンプルで読みやすいのが特徴的。

なにかあったら「やめて」としっかり伝えることが大切であることが記されており、ダイレクトに「自分を大切にする」ことを学べる一冊です。

『おちんちんのえほん』(ポプラ社)

自分のプライベートゾーンは自分で洗うことや、どうやって子どもができるのかなど、知ってほしいことに一歩踏み込んだ内容の絵本です。

また、生まれたときに周囲のみんながどれくらい喜んだのかという点にも触れているため、小さな子どもでも興味を示してくれるはずです。

『とにかくさけんでにげるんだ』(岩崎書店)

性被害だけでなく、声かけや誘拐などの被害にあったときの対応について、具体例が描かれている一冊です。

ショッキングな表現は避けられていますが、まずは親御さんが一読を。「もしも」のために必要な情報が盛り込まれています。

\外出時の不安はこれで解決/

絵本を読むときのコツ

ただ読むだけでなく「一緒に考える時間」にするのがポイントです。

・「どの部分が“だいじなところ”だったかな?」

・「イヤなとき、なんて言えばいいかな?」

・「お友だちの体も大切なんだね」

など、問いかけをしながら読むと、子ども自身が考えるきっかけになります。

また、無理に全部説明しようとせず「わからないから一緒に調べてみよう」と言える姿勢も大切です。

子どもは、親がオープンに話してくれることで、「性」について正直に話していいんだと感じられます。

保護者も一緒に学ぼう!性教育の第一歩は親の理解から

性教育を子どもに伝えるうえで、まず大切なのは保護者自身が正しい知識を持つことです。

「性=恥ずかしいこと」「まだ早いこと」と感じていると、どうしても子どもに伝えるときにもその雰囲気が伝わってしまいます。

正しく伝えるためには、保護者が“知識をアップデートする”ことが欠かせません。

昔のように「男の子だから」「女の子だから」という価値観では説明しきれない時代になっています。

最近では、ジェンダーや多様性をふまえたやさしい言葉で書かれた性教育書もたくさんあります。ここでは、保護者が「家庭でどう伝えたらいいか」を学ぶのにぴったりな本をご紹介します。

『おうち性教育はじめます』(KADOKAWA)

マンガ形式で読みやすく、「何歳で何をどう話すか」が具体的に書かれています。

「言葉に詰まったとき、こう言えばいい」というセリフ例もあり、実践的。性教育が初めての保護者にも安心しておすすめできる一冊です。

『赤ちゃんはどこからくるの?』(幻冬舎edu)

「どうして毛が生えてくるの?」「どうして男の子は妊娠しないの?」など、さまざまな子どもの「どうして」「なんで」の質問に丁寧に答えている一冊です。

かわいいイラスト・マンガがあり、抵抗感なく親子でいっしょに学べます。

\外出時の不安はこれで解決/

私生活の中で子どもの性を守るために意識したいこと

性教育というと「教えること」に意識が向きがちですが、実は日常生活の中で“守る環境を整えることも、子どもの性を大切です。

保育士としても保護者としても家庭の中で意識してほしいポイントをいくつかご紹介します。

①トイレやお風呂でのプライバシーを尊重する

幼児期はまだ親の手助けが必要な場面もありますが、徐々に「一人でできる部分」を増やし、自分の体を見せない権利を守ってあげましょう。

また、トイレやお風呂のときにはノックをしてから入ることも大切です。必要なとき以外は覗かない、触らないといった小さな習慣が「体の境界線」を学ぶきっかけになります。

②不要に裸を見せ合わない・触らせない

兄弟姉妹同士でも、年齢が上がるにつれて“自分の体を見せたくない”気持ちが芽生えます。「お風呂は順番に入る」「着替えるときは別の部屋に行く」など、家庭の中でもプライベートゾーンを意識したルールを設けましょう。

また、祖父母や親戚との関わりの中で、「イヤ」と言っていい雰囲気を作ることも大切です。「かわいいね」といって急に抱きしめたり、体を触ったりすることも、子どもにとっては不快なことがあります。

③メディア・SNSからの影響に注意する

YouTubeやSNSの中には、子どもが簡単にアクセスできる性的な表現もあります。

スマホやタブレットはリビングなど親の目が届く場所で使わせ、見た内容について「これってどう思う?」とオープンに話し合える関係を作っておくと安心です。

④「イヤなときはイヤ」と言える関係を育てる

性を守るうえで最も大切なのは、子どもが自分の気持ちを表現できる環境です。

普段から「無理に我慢しなくていいよ」「イヤって言ってもいいんだよ」と伝えておくことで、危険な場面で“助けを求める力”につながります。

⑤親も「性は大切なこと」として自然に話す

「性=恥ずかしい」「隠すもの」という空気の中では、子どもは安心して話せません。

お風呂や寝る前など、リラックスした時間に「男の子・女の子の体は違うね」「体は大切にしようね」と、自然な会話の一部として触れていきましょう。

このような日常の積み重ねが、子どもの“自分を守る力”を育てます。性教育は、特別な授業でも難しい話でもなく、毎日の生活の中で親がどんな姿勢を見せるかが何より大切なのです。

\外出時の不安はこれで解決/

親が安心して伝えられるために

性教育に正解はありません。「間違えたらどうしよう」と思うよりも、話題にしてみる勇気が一番のスタートラインです。

本をきっかけに「からだってすごいね」「生まれてきてくれてうれしいね」といった言葉を交わすこと自体が、“家庭の性教育”になります。

また、性教育は特別な時間を作って教えるものではなく、日常の中で少しずつ伝えていくものです。お風呂の時間、着替えのとき、絵本を読む時間……。そんな小さな瞬間の積み重ねが、子どもにとっての“性教育”になります。

そして、親がすべてを抱え込む必要はありません。本の力を借りて、親子で一緒に学ぶことが、いちばん自然で温かい性教育です。